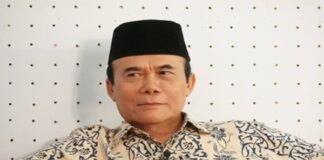

Tentu saja saya tidak memiliki kapasitas untuk mendiskusikan Guru Ukit dari sudut pandang sosiologi agama, apalagi dari teori agama itu sendiri. Bidang ini memiliki tradisi dan metodologi tersendiri yang menjadi lahan bagi para pemikir dan akademik yang bergelut dalam studi agama.

Oleh kerana itu, pendekatan saya dalam menelaah fenomena Guru Ukit tidak berangkat dari perdebatan teologis atau normatif, melainkan dari perspektif Kajian Budaya yang lebih menitikberatkan pada dinamika sosial, wacana, serta praktik budaya yang membentuk dan membingkai keberadaan Guru Ukit di tengah masyarakat Sasak.

Sebagai sebuah pendekatan interdisipliner, Kajian Budaya memungkinkan kita untuk melihat bagaimana identitas, kekuasaan, dan resistensi bekerja dalam membentuk makna di dalam kehidupan sehari-hari. Guru Ukit, dalam hal ini, bukan sekadar figur spiritual, tetapi juga sebuah konstruksi sosial yang eksistensinya berkelindan dengan berbagai relasi kuasa, marginalitas, dan bentuk-bentuk liyanisasi yang terjadi dalam masyarakat Sasak. Dengan menempatkan Guru Ukit dalam kerangka ini, kita dapat memahami bagaimana ia dan masyarakat pengikutnya menavigasi struktur sosial yang ada, serta bagaimana mereka menciptakan ruang-ruang alternatif dalam menghadapi modernisasi, hegemonisasi agama formal, dan tekanan ekonomi-politik yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Mengacu pada pemikiran Gayatri Chakravorty Spivak dalam Can the Subaltern Speak? (1988), subaltern adalah kelompok yang berada di luar struktur hegemonik sehingga suara mereka tidak diakomodasi dalam wacana dominan. Spivak menegaskan bahwa subaltern tidak hanya mengalami represi politik dan ekonomi, tetapi juga dibungkam secara epistemik, dihilangkan dari narasi besar yang mendefinisikan siapa yang memiliki legitimasi berbicara dalam masyarakat. Dalam konteks Guru Ukit, para pengikutnya yang berasal dari kelas marginal di Jerowaru merupakan subaltern dalam sistem ekonomi-politik modern yang semakin mengasingkan orang Sasak secara umum dari Gumi Paer mereka sendiri: nasib sungsang orang Sasak yang tiada juga tanda penghabisannya.

Keberadaan mereka tidak diakomodasi dalam arus utama pembangunan yang berorientasi kapitalisme, sementara praktik spiritual yang mereka anut sering dianggap berada di luar kerangka resmi keagamaan. Namun, alih-alih melakukan perlawanan langsung, masyarakat sasak pengikut Guru Ukit membangun ruang kultural mereka sendiri di bawah bimbingan sang Guru.

Konsep liyan (the Other) yang dikembangkan oleh Emmanuel Levinas dalam Totality and Infinity: An Essay on Exteriority (1961) menyoroti bagaimana kelompok tertentu didefinisikan oleh wacana dominan sebagai “berbeda” dan sering kali direduksi menjadi objek eksotisme atau deviansi.

Edward Said, dalam Orientalism (1978), memperluas gagasan ini dengan menunjukkan bagaimana liyanisasi (othering) sering kali digunakan oleh struktur kekuasaan untuk mempertahankan dominasi, baik dalam kolonialisme maupun dalam sistem sosial yang lebih luas.

Dalam kasus Guru Ukit, liyanisasi terjadi pada dua level. Pertama, Guru Ukit dan pengikutnya kerap dianggap berbeda dari arus utama Islam normatif di Lombok, NTB, sehingga sering kali dipandang dengan kecurigaan oleh otoritas agama yang lebih formal. Kedua, mereka menjadi liyan dalam kerangka pembangunan ekonomi yang lebih mengedepankan narasi modernitas ketimbang nilai-nilai komunitas agraris dan spiritualitas lokal. Keberadaan mereka dianggap sebagai sesuatu yang tidak kompatibel dengan arah pembangunan modern, sehingga sering kali dikesampingkan dalam kebijakan sosial dan ekonomi.

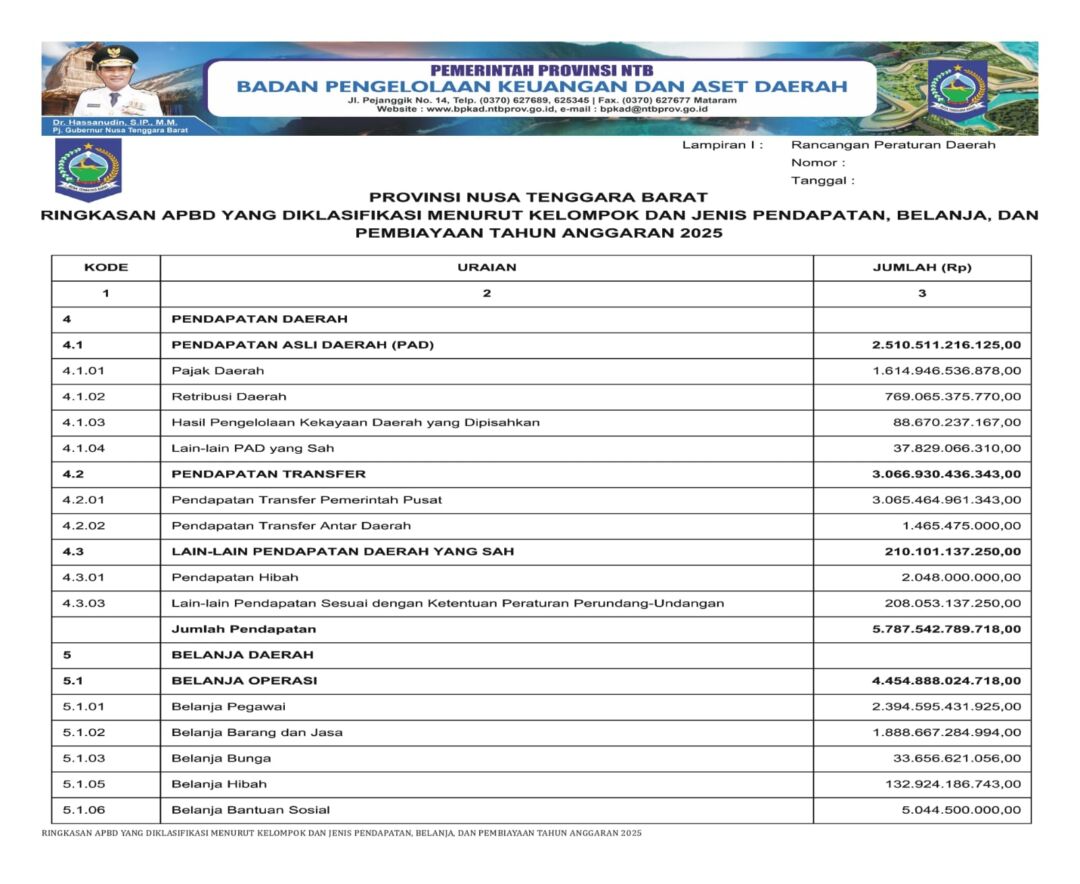

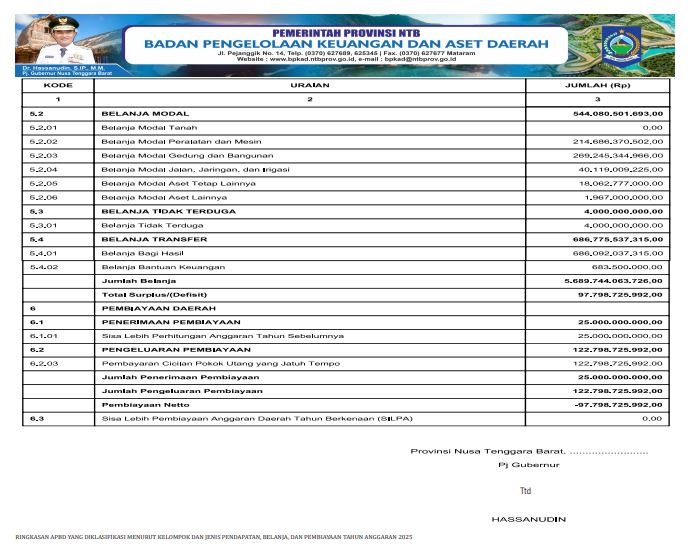

Bagi masyarakat Jerowwaru sendiri, akses terhadap infrastruktur modern, pendidikan, dan layanan kesehatan masih terbatas, menjadikan Jerowaru rentan terhadap ketimpangan pembangunan dibandingkan dengan kawasan lain di Lombok yang lebih maju secara ekonomi. Terletak di pesisir dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia serta Selat Alas, potensi maritim yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada sektor pariwisata di daerah lain seperti Kuta Mandalika, yang mendapatkan prioritas investasi dan infrastruktur lebih besar.

Keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Jerowaru tidak hanya disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah, tetapi juga oleh pola pembangunan yang lebih mengutamakan pusat-pusat urban dan kawasan yang memiliki nilai investasi tinggi. Jerowaru, dengan kondisi demografi yang sebagian besar terdiri dari kelompok pekerja agraris dan nelayan tradisional, kerap terpinggirkan dalam diskursus modernisasi yang berbasis industri dan pariwisata berskala besar di Lombok.

Keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi membuat mereka sulit bersaing dalam ekonomi pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, meskipun wilayah ini memiliki potensi wisata seperti ketiga-tiga Gili di Lombok, pengembangan sektor ini masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang lebih mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan NTB. Akibatnya, masyarakat Jerowaru terus berjuang dalam kondisi ekonomi yang stagnan, dengan pilihan yang terbatas dalam mengakses peluang kesejahteraan yang lebih luas. Mereka semakin tercekik oleh serangan bertubi-tubi ekonomi ritel seperti Alfamart, Indomaret dan e-commerce yang membabi buta sampai ke desa terpencil.

Di tengah keterbelakangan ekonomi dan keterpinggiran sosial yang dialami oleh masyarakat Jerowaru, Guru Ukit muncul sebagai simbol kebatinan yang menawarkan kekuatan spiritual dan harapan bagi mereka yang berada di luar arus dominasi kelas sosial dan ekonomi masyarakat Sasak yang lebih mapan. Dalam situasi di mana modernisasi lebih berpihak pada kelompok elite dan kawasan dengan nilai investasi tinggi, figur seperti Guru Ukit menjadi tempat berlabuh bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya material dan simbolik yang diperoleh oleh kelas atas. Keberadaannya bukan sekadar sebagai pemuka spiritual, tetapi juga sebagai representasi dari mekanisme perlawanan kultural yang dilakukan oleh masyarakat marginal dalam mempertahankan makna hidup mereka di tengah derasnya arus perubahan sosial dan ekonomi yang semakin mengeksklusi mereka.

Guru Ukit bukan hanya seorang pemimpin keagamaan dalam arti formal, tetapi juga menjadi pusat resistensi terhadap dominasi narasi besar yang mengutamakan kemajuan berbasis kapital dan mengesampingkan mereka yang tidak memiliki daya untuk bersaing di dalamnya. Dalam banyak kasus, kelompok marginal sering kali kehilangan ruang untuk menegosiasikan eksistensi mereka di dalam struktur sosial yang semakin hierarkis dan eksklusif. Namun, melalui praktik kebatinan dan spiritualitasnya, Guru Ukit memberikan alternatif yang memungkinkan mereka untuk tetap menemukan nilai dan identitas di luar kerangka ekonomi yang menindas. Bagi pengikutnya, Guru Ukit bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga sebuah manifestasi dari perlawanan diam terhadap hegemoni sosial dan ekonomi yang menempatkan mereka di posisi subordinat dalam struktur masyarakat Sasak yang lebih luas.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan Levinas, sebagai liyan, masyarakat Jerowaru bukan sekadar posisi pasif; ia juga memiliki potensi untuk menantang dan mendefinisikan ulang hubungan sosial. Guru Ukit dan komunitasnya tidak hanya menerima status mereka sebagai “liyan”, tetapi juga menggunakannya sebagai alat untuk membangun identitas kultural yang unik. Mereka mereklamasi posisi mereka sebagai “yang berbeda” dan menjadikannya sumber kekuatan, menciptakan narasi yang tidak bergantung pada legitimasi dari negara atau otoritas agama formal.

Sejarah panjang Lombok mencatat bahwa tokoh-tokoh spiritual tidak hanya berperan dalam ranah keagamaan, tetapi juga dalam dinamika politik dan sosial, terutama dalam merespons ketimpangan yang dihasilkan oleh kolonialisme dan sistem kekuasaan lokal yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Alfons Van der Kraan, dalam bukunya Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870–1940, menyoroti peran beberapa figur yang dianggap sebagai spiritualis lokal (saya perlu mengoreksi istilah yang digunakan Van der Kraan sebagai mesias lokal karena tidak tepat dalam konteks sejarah orang Sasak), seperti Guru Dane, yang tidak hanya dihormati sebagai pemuka spiritual tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial maupun elite lokal yang menindas rakyat. Figur-figur ini, sebagaimana Guru Ukit di era kontemporer, menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat yang mengalami keterpinggiran akibat perubahan sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan mereka.

Salah satu pola yang tampak dalam sejarah peran para guru spiritual di Lombok adalah bagaimana mereka menjadi penghubung antara dunia mistis dan realitas material yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dalam banyak kasus, seperti yang dicatat oleh Van der Kraan, para pemimpin spiritual ini tidak hanya menawarkan bimbingan religius, tetapi juga menjadi pemicu gerakan sosial dan politik yang menantang kekuatan dominan. Guru Dane, misalnya, dikenal karena pengaruh spiritualnya yang mampu menggerakkan perlawanan sosial berskala besar.

Guru Ukit, meskipun dalam konteks yang berbeda, memainkan peran serupa. Di tengah marjinalisasi ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat Jerowaru (Sasak), ia menjadi simbol ketahanan spiritual dan kultural yang memungkinkan pengikutnya menemukan makna dan daya tahan dalam menghadapi struktur sosial yang menempatkan mereka di posisi subordinat.

Dalam konteks masyarakat Sasak yang lebih luas, figur spiritual sering kali menjadi pusat gravitasi sosial yang menghubungkan dimensi budaya, kepercayaan, dan perlawanan terhadap struktur sosial yang menindas. Fenomena Guru Ukit mengingatkan kita bahwa dalam setiap masyarakat, dalam setiap era sejarah masyarakat Sasak, selalu ada ruang bagi tokoh-tokoh yang mampu menawarkan harapan dan makna, terutama bagi mereka yang merasa terpinggirkan dalam arus utama kehidupan.

Guru Ukit adalah fenomena budaya yang kompleks. Ia bukan hanya seorang guru spiritual, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam di Lombok. Kita dapat melihat bahwa kehadiran figur Guru Ukit di tengah masyarakat yang semakin terpojok di ruang sempit pembangunan dan kangkangan kapitalisme global, maka diskursus Guru Ukit bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat membentuk identitas, mencari keadilan, dan menemukan tempat berlabuh di tengah gelombang perubahan sosial.

Kepergian Guru Ukit pada 16 Maret 2025 bukan sekadar kehilangan seorang figur spiritual, tetapi juga menandai akhir dari sebuah era di mana ia menjadi pelabuhan bagi kaum terpinggirkan di Jerowaru khususnya dan masyarakat Sasak umumnya. Sekali lagi, seperti halnya guru spiritual yang dicatat dalam sejarah panjang penderitaan, kekalahan, keterjajahan dan kemiskinan akut masyarakat Sasak, kehadiran Guru Ukit membuktikan bahwa spiritualitas di kalangan masyarakat Sasak tidak pernah terlepas dari realitas sosial yang melingkupinya. Ia tidak hanya memberikan bimbingan rohani, tetapi juga menawarkan ruang bagi komunitasnya untuk merebut kembali martabat yang terpinggirkan oleh narasi besar pembangunan dan kemajuan yang lebih berpihak pada kelas sosial yang mapan.

Dalam konteks tersebut, Guru Ukit bukan hanya seorang guru dalam pengertian keagamaan, tetapi juga seorang pemimpin budaya yang meninggalkan jejak dalam perjuangan panjang masyarakat Sasak melawan ketimpangan dan eksklusi sosial.

Guru Ukit adalah Sasak itu sendiri.

Selamat jalan Sang Guru Ukit.

Malaysia, Bulan Puasa 2025.