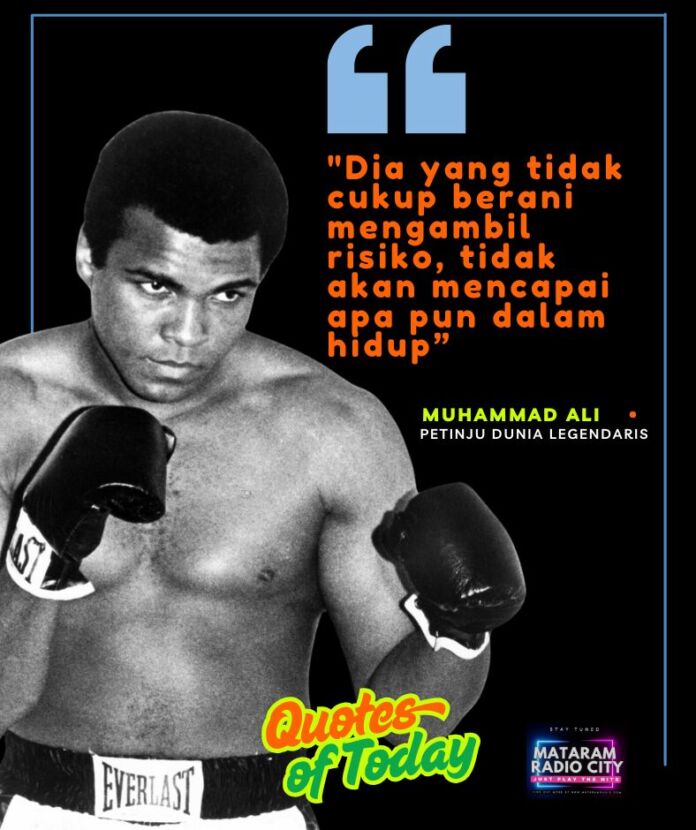

MATARAMRADIO.COM- Muhammad Ali, yang lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. pada 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, adalah salah satu petinju terbesar sepanjang masa dan ikon budaya yang pengaruhnya melampaui dunia olahraga.

Dikenal dengan julukan “The Greatest,” Ali tidak hanya mendominasi ring tinju dengan kecepatan, kekuatan, dan tekniknya yang luar biasa, tetapi juga menjadi simbol perlawanan, keberanian, dan keyakinan di tengah pergolakan sosial dan politik abad ke-20.

Kisah hidupnya adalah perpaduan antara prestasi olahraga yang gemilang, perjuangan pribadi, dan dampak global yang abadi. Berikut adalah profil mendalam tentang kehidupan dan warisan Muhammad Ali.

Awal Kehidupan dan Langkah Pertama dalam Tinju

Cassius Clay tumbuh di lingkungan kelas menengah ke bawah di Louisville, di tengah segregasi rasial yang masih kuat di Amerika Serikat.

Ia pertama kali terpikat pada dunia tinju pada usia 12 tahun, setelah sepedanya dicuri dan ia bertemu dengan seorang polisi bernama Joe Martin, yang juga pelatih tinju amatir.

Martin melihat potensi dalam diri Cassius dan mengajaknya berlatih. Bakat alami Clay segera terlihat. Ia memiliki kecepatan tangan yang luar biasa, refleks yang tajam, dan kemampuan untuk “menari” di atas ring, yang membuatnya sulit dipukul oleh lawan.

Pada usia 18 tahun, Clay meraih medali emas di Olimpiade Roma 1960 dalam kategori kelas berat ringan. Kemenangan ini menjadi batu loncatan untuk karier profesionalnya.

Namun, ia juga mulai menarik perhatian karena kepribadiannya yang flamboyan dan kemampuannya untuk “berbicara besar” di depan media, sesuatu yang tidak biasa bagi petinju pada masa itu.

Ia sering meramalkan ronde di mana ia akan mengalahkan lawan, sering kali dengan puisi-puisi pendek yang jenaka.

Karier Profesional dan Gelar Juara Dunia

Clay memulai karier profesionalnya pada Oktober 1960.

Dengan gaya bertarung yang tidak ortodoks—tangan rendah, gerakan kepala yang lincah, dan kemampuan menghindari pukulan—ia dengan cepat naik peringkat.

Pada 25 Februari 1964, di usia 22 tahun, ia mencapai puncak kariernya dengan mengalahkan Sonny Liston, juara kelas berat yang ditakuti, untuk merebut gelar juara dunia.

Kemenangan ini mengejutkan dunia tinju, karena Liston dianggap tak terkalahkan. Setelah kemenangan ini, Clay mengumumkan bahwa ia telah bergabung dengan Nation of Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali, sebuah langkah yang memicu kontroversi di Amerika yang masih bergulat dengan isu ras dan agama.

Sebagai juara, Ali terus mempertahankan gelarnya melawan lawan-lawan tangguh. Gaya bertarungnya, yang ia gambarkan sebagai “float like a butterfly, sting like a bee” (melayang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah), menjadi ciri khasnya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi psikologis, sering kali melemahkan mental lawan dengan ejekan dan permainan kata sebelum pertandingan.

Kontroversi dan Perjuangan di Luar Ring

Pada puncak kariernya, Ali terlibat dalam salah satu keputusan paling berani dalam hidupnya: menolak wajib militer untuk Perang Vietnam pada 1967.

Dengan alasan keyakinan agamanya sebagai Muslim dan penentangannya terhadap perang yang ia anggap tidak adil, Ali berkata, “Saya tidak punya masalah dengan Viet Cong. Mereka tidak pernah memanggil saya ‘nigger’.”

Penolakan ini membuatnya dihukum penjara, didenda, dan dicabut gelar juaranya. Ia juga dilarang bertinju selama tiga setengah tahun, periode yang seharusnya menjadi puncak kariernya.

Meski menghadapi kecaman publik dan tekanan hukum, Ali tetap teguh pada prinsipnya. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, terutama bagi komunitas Afrika-Amerika yang sedang memperjuangkan hak sipil.

Kasusnya akhirnya sampai ke Mahkamah Agung AS, yang pada 1971 membatalkan hukumannya dengan suara bulat, memvalidasi haknya untuk menolak wajib militer atas dasar kebebasan beragama.

Kembalinya ke Ring dan Pertarungan Legendaris

Setelah larangan bertinju dicabut, Ali kembali ke ring pada 1970. Meski kehilangan tahun-tahun terbaiknya, ia tetap menjadi petarung yang tangguh. Salah satu pertarungan paling terkenalnya adalah melawan Joe Frazier pada 8 Maret 1971, yang dijuluki “Fight of the Century.”

Meski kalah dalam pertarungan ini—kekalahan profesional pertamanya—Ali menunjukkan ketangguhan dan semangat yang luar biasa.

Puncak comeback-nya terjadi pada 30 Oktober 1974, dalam pertarungan legendaris melawan George Foreman di Kinshasa, Zaire, yang dikenal sebagai “The Rumble in the Jungle.” Foreman, yang lebih muda dan dianggap tak terkalahkan, adalah favorit.

Namun, Ali menggunakan strategi “rope-a-dope,” membiarkan Foreman menghabiskan energinya dengan memukul tubuh Ali yang bersandar di tali ring, sebelum melancarkan serangan balik yang mengejutkan di ronde kedelapan, meng-KO Foreman dan merebut kembali gelar juara dunia.

Pertarungan ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan taktis Ali, tetapi juga menjadikannya ikon global, terutama di Afrika.

Pertarungan lain yang tak kalah epik adalah “Thrilla in Manila” pada 1 Oktober 1975, melawan Joe Frazier. Ini adalah pertarungan ketiga mereka, dan dianggap sebagai salah satu pertarungan paling brutal dalam sejarah tinju.

Setelah 14 ronde yang melelahkan, pelatih Frazier menghentikan pertarungan, memberikan kemenangan kepada Ali. Namun, pertarungan ini juga menandakan awal penurunan fisik Ali akibat pukulan berulang yang diterimanya.

Akhir Karier dan Kehidupan Pasca-Tinju

Ali kehilangan gelarnya pada 1978 kepada Leon Spinks, tetapi berhasil merebutnya kembali beberapa bulan kemudian, menjadikannya petinju pertama yang memenangkan gelar kelas berat sebanyak tiga kali. Ia pensiun pada 1981 dengan rekor 56 kemenangan (37 di antaranya dengan KO) dan 5 kekalahan.

Namun, pertarungan-pertarungan terakhirnya, terutama melawan Larry Holmes dan Trevor Berbick, menunjukkan penurunan yang menyedihkan akibat kerusakan fisik yang ia alami.

Pada 1984, Ali didiagnosis menderita penyakit Parkinson, yang diyakini sebagian akibat trauma kepala dari karier tinjunya. Meski kondisinya memburuk, Ali tetap aktif sebagai filantropis dan duta perdamaian. Ia sering muncul di acara amal dan menjadi simbol inspirasi bagi jutaan orang.

Pada 1996, dunia menyaksikan momen emosional ketika Ali, dengan tangan gemetar akibat Parkinson, menyalakan api Olimpiade di Atlanta, mengingatkan semua orang akan kebesarannya.

Warisan dan Pengaruh

Muhammad Ali meninggal dunia pada 3 Juni 2016, tetapi warisannya tetap hidup. Ia bukan hanya petinju, tetapi juga pejuang hak asasi manusia, pembicara yang karismatik, dan simbol ketahanan.

Ali mengubah cara dunia memandang atlet, membuktikan bahwa mereka bisa menjadi lebih dari sekadar olahragawan—mereka bisa menjadi suara perubahan.

Kutipan-kutipannya, seperti “Jangan hitung hari, buatlah hari-hari itu berarti,” terus menginspirasi generasi baru.

Di luar ring, Ali adalah duta kemanusiaan. Ia bepergian ke seluruh dunia untuk mempromosikan perdamaian dan membantu mereka yang kurang beruntung.

Ia juga mendirikan Muhammad Ali Center di Louisville, sebuah lembaga yang mempromosikan nilai-nilai seperti penghormatan, kepercayaan diri, dan dedikasi.***