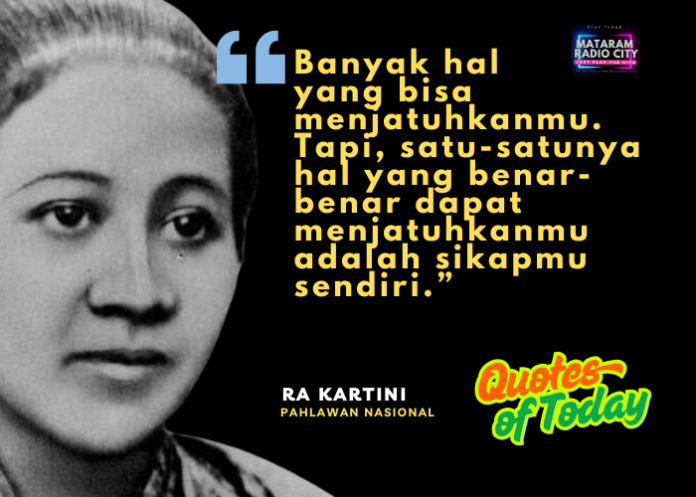

MATARAMRADIO.COM -Di balik nama besar Raden Ajeng Kartini yang kini lekat dengan emansipasi wanita Indonesia, tersimpan kisah hidup yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga sarat dengan drama, tangis, dan luka batin yang terpendam. Bukan sekadar tokoh sejarah yang diperingati setiap 21 April, Kartini adalah simbol perjuangan yang lahir dari penjara tak kasat mata: tradisi dan patriarki Jawa yang mencekik mimpi-mimpi perempuan.

Lahir dari Darah Biru, Terjerat Adat Kolot

Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, adalah Bupati Jepara, sementara ibunya, Ngasirah, bukan istri utama, melainkan selir — fakta yang kelak memengaruhi nasib Kartini dalam sistem keluarga feodal Jawa.

Sebagai anak dari priyayi, Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan di ELS (Europese Lagere School), sekolah dasar untuk anak-anak Belanda dan bangsawan pribumi. Di sana ia mulai mengenal dunia barat, membaca buku, dan mempelajari bahasa Belanda. Namun dunia yang sedang ia jelajahi itu mendadak runtuh di usia 12 tahun, ketika adat menuntutnya untuk masuk masa pingitan.

Pingitan: Penjara Sunyi Seorang Kartini

Inilah awal dari drama kehidupan Kartini. Masa pingitan adalah masa di mana anak perempuan bangsawan tidak boleh lagi keluar rumah, bahkan ke sekolah pun dilarang. Bagi Kartini muda yang sedang jatuh cinta pada ilmu dan cita-cita besar, ini adalah bentuk penyiksaan batin.

Hari-harinya hanya dihabiskan di kamar, membaca buku pinjaman dan menulis surat. Surat-surat itulah yang menjadi pelarian jiwa dan medium perjuangannya — ditujukan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, seperti Rosa Abendanon. Dari surat-surat itu, kita tahu betapa dalamnya rasa sakit yang dipikul Kartini.

“Saya tidak ingin menjadi bunga di sangkar emas, cantik tapi terkurung. Saya ingin menjadi manusia yang bebas berpikir, merdeka memilih jalan hidup.” — (Kartini dalam suratnya, 1901)

Cinta dan Luka dalam Rumah Tangga

Di puncak kegundahan jiwanya, Kartini harus menerima takdir: dinikahkan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, seorang pria yang usianya jauh lebih tua darinya dan telah memiliki beberapa istri.

Banyak yang menganggap pernikahan ini sebagai akhir dari idealisme Kartini. Namun secara mengejutkan, suaminya justru mendukung semangat intelektual Kartini. Ia bahkan mengizinkan Kartini mendirikan sekolah wanita pertama di Rembang. Tapi, di balik dukungan itu, kehidupan rumah tangga Kartini tetap menyimpan getir. Ia tetap menjadi bagian dari sistem poligami yang ditentangnya.

Harapan yang Membuncah, Hidup yang Terenggut

Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan anak pertamanya, seorang putra yang dinanti-nanti. Kebahagiaan itu, sayangnya, hanya sekejap. Empat hari setelah melahirkan, tepatnya pada 17 September 1904, Kartini wafat dalam usia 25 tahun.

Kematian Kartini menjadi klimaks paling dramatis dalam kisah hidupnya. Ia meninggal ketika sedang berada di puncak semangat perjuangan dan cinta untuk bangsanya. Banyak yang menduga komplikasi pascapersalinan menjadi penyebabnya, namun tak sedikit pula yang menyebut kematian itu sebagai simbol dari tekanan hidup dan pengorbanan jiwa seorang perempuan dalam sistem yang tak adil.

Surat-Surat yang Menghidupkan Api Perubahan

Meski jasadnya telah tiada, tetapi api perjuangannya tetap menyala. Surat-suratnya yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh J.H. Abendanon dengan judul “Door Duisternis tot Licht” (Habis Gelap Terbitlah Terang), menjadi warisan intelektual yang menggerakkan emansipasi perempuan Indonesia.

Di dalam surat-surat itu, Kartini tidak hanya berbicara soal pendidikan bagi perempuan, tetapi juga soal kemanusiaan, kemiskinan, poligami, dan ketimpangan sosial. Ia adalah suara perempuan yang lirih namun tajam, lemah lembut tapi menggugah.

Kartini Bukan Sekadar Hari

Tragisnya, hingga kini nama Kartini lebih banyak diidentikkan dengan kebaya dan lomba busana, padahal semangatnya jauh melampaui simbol itu. Ia adalah sosok yang berani menggugat adat, mengkritik sistem kolonial, dan memperjuangkan pendidikan di tengah sunyi dan keterkungkungan.

Kisah hidup Kartini adalah drama hidup yang penuh tangis namun menolak kalah. Ia tidak memilih melawan dengan senjata, melainkan dengan pena. Dalam sunyi pingitan, ia menanam benih perubahan. Dalam pernikahan yang bukan pilihannya, ia tetap mendidik dan membangun. Dalam usia yang singkat, ia membakar harapan panjang bagi generasi setelahnya.

Penutup: Kartini di Hati yang Paling Dalam

Kisah RA Kartini adalah pengingat bahwa perjuangan tidak selalu lahir dari medan perang, tetapi bisa dari jeruji adat dan kesunyian ruang batin. Dramanya bukan sandiwara, tapi kenyataan hidup perempuan di zamannya.

Kini, kita mengenang Kartini bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi sebagai perempuan yang berani bermimpi meski dalam keterbatasan, berani mencintai bangsanya meski harus mengorbankan diri, dan berani bersuara di saat dunia memilih diam.

Dan mungkin, dalam setiap perempuan yang berani sekolah, bekerja, berbicara, atau bermimpi — di sanalah nyawa Kartini terus hidup, tak pernah padam. ***