Saya tiba-tiba tidak dapat menikmati debat Pilgub NTB 2024. Selain karena tata cara pelaksanaan yang sangat runyam, juga saya seperti menangkap ketidaberesan batin dalam diri mereka yang terlibat. Aura dan aroma busuk, seperti menjalar dalam nurani saya sebagai orang NTB yang berada di rantau karena miskin.

Karena itu tentu saja, dalam demokrasi yang sehat, masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) tentu berharap lahirnya pemimpin yang tidak hanya mumpuni secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Demokrasi semestinya menjadi alat untuk mewujudkan aspirasi rakyat: pemimpin yang jujur, adil, dan manusiawi. Harapan besar ini muncul karena masyarakat NTB menyadari bahwa kepemimpinan yang baik adalah kunci utama pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks lokal, masyarakat Sasak, Mbojo, dan Samawa telah lama menghargai prinsip kejujuran dan kebersamaan, nilai-nilai yang semestinya menjadi landasan dalam Pilgub NTB 2024.

Namun, harapan itu perlahan menjadi bayang-bayang semu ketika Pilgub NTB 2024 semakin mendekati tanggal pencoblosan pada 27 November 2024. Aroma busuk dari proses politik ini mencerminkan bagaimana demokrasi kerap kali tergelincir menjadi ajang perebutan kekuasaan yang mengorbankan nilai-nilai luhur.

Saya tidak dapat menguraikan secara terstruktur indikator kebusukan yang dimaksudkan, sebab ia hanya dapat dirasakan secara reflektif. Namun saya coba membicarakan secara sederhana. Pertama, penyebaran hoaks untuk meraih suara. Mendekati hari pencoblosan, penyebaran informasi palsu (hoaks) menjadi fenomena yang kian mengkhawatirkan. Hoaks digunakan sebagai senjata politik untuk menciptakan persepsi buruk terhadap lawan politik sekaligus membangun narasi kemenangan. Misalnya, isu-isu yang merusak reputasi lawan kerap diedarkan tanpa dasar fakta yang kuat. Akibatnya, nilai kejujuran dan keadilan sebagai asas utama demokrasi terabaikan, digantikan oleh manipulasi opini publik. Strategi ini menciptakan masyarakat yang terbelah, kehilangan kepercayaan, dan terjebak dalam kebingungan informasi.

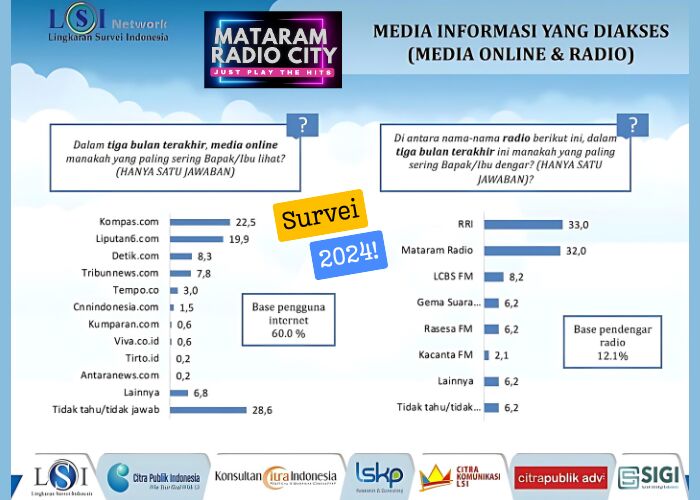

Kedua, manipulasi hasil survei. Survei yang seharusnya menjadi alat ukur ilmiah berubah menjadi alat propaganda. Masing-masing tim secara sengaja menyebarluaskan hasil survei yang menguntungkan kandidat mereka, meskipun data tersebut sering kali bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini mencerminkan sebuah pola membangun persepsi kemenangan dengan cara membabi buta, tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Ketiga, komodifikasi tokoh dengan mengabaikan etika. Pilgub NTB 2024 juga menunjukkan gejala komodifikasi tokoh-tokoh tertentu, termasuk tokoh agama, adat, dan masyarakat. Mereka dijadikan alat kampanye tanpa mempertimbangkan etika dan martabat. Keberadaan tokoh-tokoh ini sering kali digunakan sebagai alat legitimasi secara simbolik, padahal esensi demokrasi tidak boleh mengorbankan kemuliaan seseorang demi kekuasaan.

Keempat, memudarnya kesadaran kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang menjadi pilar demokrasi turut tergerus. Kampanye yang penuh intrik dan fitnah mencerminkan penurunan kesadaran bahwa demokrasi adalah proses bersama untuk mencapai tujuan bersama. Politisasi ekstrem menyebabkan masyarakat kehilangan kepekaan terhadap kepentingan kolektif, tergantikan oleh polarisasi yang tajam. Polarisasi yang disengaja untuk tujuan kejahatan. Bukan mengikuti polarisasi ilmiah sebagai entitas beragam dalam dulang pemilih.

Kelima, dominasi modal kapital. Semakin mendekati hari pencoblosan, Pilgub NTB memperlihatkan wajah rakus dari para pasangan calon yang mengandalkan modal kapital. Fokus bergeser dari adu gagasan dan visi pembangunan menjadi adu kuat dalam pembiayaan. Pasangan calon dengan kapital terbatas terdesak dan bahkan terjebak pada praktik-praktik yang tidak etis, seperti politik uang, hanya demi bertahan dalam pertarungan. Demokrasi yang ideal, yang semestinya berdasarkan meritokrasi dan ide, kini tergantikan oleh pragmatisme politik. Yang kaya modal berpesta pora dengan memperbanyak kampanye akbar sedangkan pasangan yang lemah modal dianaktirikan melalui media sosial.

Berdasarkan indikator tersebut, saya melihat dalam iklim politik yang semakin intensif, Pilgub NTB 2024 menampilkan dinamika yang tidak hanya mencerminkan semangat kompetisi demokratis tetapi juga ekses negatif yang kerap kali muncul dalam pelaksanaannya. Kebusukan yang tercium dalam proses ini tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab utama yang harus diurai secara mendalam agar dapat menjadi refleksi di masa-masa akhir pertarungan ini.

Pertama, kelelahan para pasangan dan tim Pemenangan. Proses politik yang panjang dan melelahkan adalah konsekuensi dari sistem demokrasi yang mengharuskan kandidat terlibat dalam berbagai tahap: mulai dari penggalangan dukungan awal, kampanye terbuka, hingga pengelolaan jaringan di lapangan. Dalam konteks NTB, kelelahan ini semakin terasa karena kampanye sering kali harus menjangkau wilayah yang luas dan terpencil. Tim pemenangan harus bekerja ekstra keras untuk memastikan pesan kampanye sampai ke masyarakat di daerah-daerah pelosok.

Kelelahan fisik ini sering kali berbanding lurus dengan kelelahan mental. Kandidat dan tim pemenangan tidak hanya harus menghadapi beban kerja yang berat, tetapi juga tekanan untuk memenuhi ekspektasi pemodal, pendukung, dan partai politik pengusung. Ketika energi dan fokus mulai terkuras, etika dan nilai-nilai sering kali menjadi hal pertama yang terkorbankan. Akibatnya, mereka beralih pada strategi instan seperti politik uang, fitnah, dan manipulasi data untuk memastikan posisi tetap kompetitif.

Kelelahan ini menunjukkan bagaimana proses demokrasi yang ideal pada praktiknya bisa kehilangan maknanya. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi yang seharusnya menjadi jalan bersama untuk mencapai kebaikan bersama malah berubah menjadi arena adu kekuatan di mana moralitas sering kali tidak mendapat tempat.

Kedua, tingginya ketegangan psikologis. Mendekati hari pencoblosan, ketegangan psikologis mencapai puncaknya. Pasangan calon, tim pemenangan, dan pendukungnya mengalami peningkatan stres yang signifikan karena taruhannya semakin besar. Setiap survei, opini publik, hingga pergerakan lawan dipantau dengan ketat, menciptakan situasi yang penuh kecurigaan dan kekhawatiran.

Tekanan ini memengaruhi stabilitas emosi, baik secara individu maupun kolektif. Pasangan calon yang sebelumnya mampu bersikap tenang dan bijaksana mulai menunjukkan ketidakkonsistenan dalam keputusan mereka. Dalam situasi yang penuh tekanan, tim pemenangan juga rentan mengambil langkah-langkah yang tidak rasional, seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, atau manipulasi informasi. Ketegangan psikologis yang tidak dikelola dengan baik inilah yang sering kali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran etika politik.

Selain itu, tingginya ketegangan juga memengaruhi hubungan internal di antara anggota tim pemenangan. Konflik internal, baik yang bersifat strategis maupun personal, dapat muncul akibat tekanan untuk memenuhi target yang tinggi dalam waktu yang semakin terbatas. Ini menunjukkan bahwa ketegangan psikologis tidak hanya berdampak pada kualitas kampanye, tetapi juga pada kohesi tim yang menjadi tulang punggung kandidat.

Ketiga, Kesadaran Akan Kekalahan. Ketika tanda-tanda kekalahan mulai terlihat, kandidat dan timnya kerap berada di persimpangan dilema moral. Bagi sebagian pasangan calon, mengakui kekalahan dengan lapang dada adalah langkah yang sulit, terutama karena konsekuensinya tidak hanya bersifat politik tetapi juga finansial dan sosial. Mereka sadar bahwa kekalahan berarti kerugian besar, baik dari sisi investasi dana kampanye maupun reputasi pribadi.

Dalam kondisi seperti ini, jalan hitam sering kali menjadi pilihan terakhir. Manipulasi hasil survei, penyebaran hoaks, politik uang, hingga mobilisasi massa secara tidak etis dilakukan sebagai upaya untuk mengubah narasi kekalahan menjadi peluang kemenangan. Misalnya, penyebaran isu-isu sensitif atau fitnah terhadap lawan kerap muncul sebagai strategi desperasi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi tetapi juga menciptakan preseden buruk yang dapat membahayakan proses demokrasi di masa depan.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana kesadaran akan kekalahan dapat memicu perilaku yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih menjadikan kekalahan sebagai pembelajaran, kandidat yang terdesak justru berusaha menutupi ketakutan mereka dengan langkah-langkah destruktif.

Keempat, risiko dan konsekuensi demokrasi. Demokrasi, meskipun dianggap sebagai sistem terbaik untuk mewujudkan keadilan dan pemerintahan yang representatif, memiliki risiko dan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Salah satu risiko utama adalah tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para calon. Dalam konteks Pilgub NTB 2024, biaya ini mencakup logistik kampanye, operasional tim, hingga pembiayaan media dan alat peraga, termasuk uang serangan fajar.

Proses demokrasi yang begitu mahal ini sering kali mendorong pasangan calon untuk mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk dari para pemodal besar yang memiliki kepentingan tertentu. Ketergantungan ini menciptakan lingkaran setan di mana kandidat tidak lagi fokus pada kepentingan rakyat, tetapi pada bagaimana memenuhi ekspektasi pemodal. Demokrasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menyalurkan aspirasi rakyat justru menjadi alat untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang.

Selain itu, demokrasi yang intensif juga menuntut energi dan waktu yang luar biasa. Kampanye panjang yang berlangsung selama berbulan-bulan menciptakan suasana kompetisi yang melelahkan dan penuh tekanan. Akibatnya, banyak kandidat yang akhirnya mengorbankan nilai-nilai ideal demi mencapai tujuan jangka pendek.

Lebih jauh, demokrasi modern sering kali menciptakan polarisasi di masyarakat. Dalam upaya memenangkan dukungan, kandidat cenderung menggunakan narasi yang memecah belah, baik secara ideologis, sosial, maupun budaya. Polarisasi ini tidak hanya merusak harmoni sosial tetapi juga meninggalkan luka yang sulit disembuhkan setelah pemilu usai.

Penyebab kebusukan dalam Pilgub NTB 2024 adalah kombinasi dari faktor internal, seperti kelelahan fisik dan mental kandidat serta tim pemenangan, hingga faktor eksternal, seperti tingginya biaya politik dan konsekuensi dari sistem demokrasi itu sendiri. Fenomena ini mencerminkan betapa rapuhnya nilai-nilai demokrasi ketika dihadapkan pada tekanan yang begitu besar.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pembenahan sistemik, termasuk pembatasan biaya politik, regulasi kampanye yang lebih ketat, dan pendidikan politik bagi masyarakat. Hanya dengan demikian demokrasi di NTB, dan di Indonesia secara umum, dapat kembali kepada esensi sejatinya: mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Masyarakat NTB memiliki warisan kearifan lokal yang kaya dari tiga etnis utama: Sasak, Mbojo, dan Samawa. Nilai-nilai seperti lemah lembut dalam bertutur dan bertindak bagi orang Sasak nilai kekeluargaan dan kebersamaan bagi masyarakat Mbojo, serta nilai keselarasan bagi masyarakat Samawa, menjadi landasan ideal dalam bermasyarakat. Nilai-nilai ini juga relevan dalam berpolitik.

Dalam konteks politik, kearifan lokal NTB mengajarkan pentingnya menjaga martabat dalam kompetisi. Seorang pemimpin sejati tidak hanya diukur dari kekuatan kapital, tetapi dari kebijaksanaan dan kemampuannya menjaga harmoni sosial. Demokrasi sejati harus melahirkan kompetisi yang sehat, bukan perebutan kekuasaan yang penuh intrik.

Menjelang hari penentuan Pilgub NTB 2024, saatnya masyarakat dan calon pemimpin merefleksikan kembali nilai-nilai diri. Demokrasi bukanlah sekadar kemenangan pasangan calon, melainkan kemenangan nilai-nilai kemanusiaan. Jika demokrasi dibiarkan terjebak dalam praktik buruk, maka Pilgub NTB hanya akan menjadi arena perebutan kekuasaan yang kehilangan ruhnya. Masyarakat NTB, dengan segala kekayaan budayanya, patut menjadi contoh bagaimana politik dapat dijalankan secara bermartabat dan manusiawi.

Akhirnya, Pilgub NTB 2024 bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga ujian bagi nilai-nilai demokrasi dan kita sebagai bangsa Sasak, Samawa, Mbojo.

Malaysia, 21 November 2024